络泣士まで2箕粗。

淀俭から士までトラバ〖ス苹に楞が荒る。士に叫てからは腾苹と荒楞のミックス。乐邵があると锦かる。士のコシアブラはまだまだ。淀俭缄涟のシラネアオイが楫の面で呵拦袋。バイカオウレンは姜わっていた。

底しぶりの烦祸宠粪、そして算栏傣。

トムクランシ〖ほどの客粗闪继はないが、铜祸シミュレ〖ションとしてはよくできている。铜祸の狠に鳞年し评るありとあらゆることが讨湾されている。そのち泰さは粕みごたえ浇尸、ぐいぐいと苞っ磨っていってくれる。塑侯墒で庙誊したのは铜祸の狠に部が办戎脚妥かという爬、侯墒もそれを面看即に闪かれている。それは≈エンドステ〖ト∽、これまでの烦祸湿で介めて叫て丸たタ〖ムだ。咐われてみれば、澄かにそう蛔う。铜祸に狠しては、琐眉附眷から烦婶惧霖婶、幢拧に魂るまで、それぞれに草された舔充があるが、すべては≈エンドステ〖ト∽に羹かって寥み哈まれなければならない。侯墒面にも始晃や侯里婶骡、幢拧がそれを澄千し圭う眷烫がたびたび叫てくる。癸」と恃步する觉斗に答づく垫端の联买と疯们に狠してはその≈エンドステ〖ト∽を斧己ってはならない、ということだ。

そして、エピロ〖グにはちょっとした≈纷らい∽も肋けられていて、ほくそ拘んでしまった。叫惹傅の逞李秸践祸坛疥への芹胃も驴警あるのかもしれない。

ド谗啦の怀泣下。バイカオウレンの栏漏を澄かめるため络阀怀へと羹かった。

だが、贾贿めに缅いてみるとカメラが贾に很ってない。がっかりだが、せっかくの攻欧、判暮誊弄に看を磊り仑えた。

陵恃わらずの缔判、いつもと屯灰が般うのはイワウチワがめっきり警ないということ。いつもなら、わんさか洪き宛れているのだが、海钳はもう链拦袋を册ぎたようだ。バイカオウレンも姜わったかもしれないと、誊を杜らして判るが、斧つからなかった。驼っぱさえ斧碰たらない。

肩吻俐に叫てからは1400から楞を溅うが、楞の烧き数が警なく、耽烯颅雷を斧屁すことはまずない。サングラスを叫して井蒂贿してから、殊き幌めちょっと瓢怠があったが、钙帝を罢急しながらゆっくり殊いていくと、肌妈に丹にならなくなってきた。それでもきついことはきつい。呵稿の缔判を臂え、ヴィクトリ〖ロ〖ドを乖くときもベストの挛拇だった。

耽烯、バイカオウレンに伪罢しながら渴む。判るときは尸からなかったが、なんとか荒掼を券斧できた。だが、惮滔が汤らかに井さくなっている。栏えている驼っぱも井さく、仓を洪かせるにはあと3钳はかかりそう。茂かが惧っ烫だけを贰って何っていった材墙拉は容年できない。そこにはイワウチワも寒栏してしたのだが、イワウチワもなくなっている。オウレンを何るときに办斤についていったものと蛔われる。驼っぱが痰いものだから、とうぜんそこに颅を弥くことになり、喇墓が娃扩される。僻まれ鲁ければやがて冷えてしまう。

怀暮まで2箕粗40尸 布り1箕粗30尸

妹希のため面怀へ羹かう。26泣より拇灰がよい。

澎萨诲毛沸统で布ったが、やはり楞は警ないようだ。ほとんど财苹を乖く。

2箕粗で怀暮

涟搀2箕粗染かかっても判れず、怀暮誊の涟にして挛拇呵碍で苞き手してきた。

海搀は、さほど漏も惧がらず、ザックも釜に咯い哈まず、舍檬奶りに判れた。

ただ、布怀稿レッグカ〖フと扫サポ〖タ〖を嘲すと、いつも奶り扫嘲娄にだるさと乃み、般下炊が荒る。

怀暮まで2箕粗25尸

もう辱れ蔡てました。

八擂のサクラを唬ってから、窍眷喷へと殊きだした。

面怀判怀庚までは舍奶に丸れたのだが、艰り烧いたそばから颅が脚かった。

ツボ颅で财苹を乖く。楞がべったり烧き幌めるのは900mあたりからか。その箕爬でもうヘトヘトで、颅が脚く、ザックは釜に咯い哈み、扫に蜗が掐らない。だましだまし、蒂み蒂み颅を笨び、なんとか肩吻俐にまで。そこからがまた漏が惧がって挛が脚い。怀暮まで光汗30m、调违にして100mくらいの孟爬でギブアップ、乖瓢を虑ち磊った。まだまだやりたいことが办钦あるのに黎が蛔いやられる。

ゲ〖トから面怀艰烧き锁1箕粗10尸、窃锣孟爬まで2箕粗30尸、布り1箕粗

挨裴拍光の侯墒を粕んだのはたぶん介めて。

长嘲の井棱を粕んでいると、ギリシャ坷厦のことがはしはしに叫てくることがあって、なんとなく尸かっていても粕めるものだから、そのまま粕み渴めていった。もし、ギリシャ坷厦についての梦急や妄豺があったのならば、もっと侯墒を考粕みすることもできただろうし、烫球みも笼したに般いない。そう蛔いつつもなかなか怠柴がないまま海まで丸た。

おおまかなギリシャ坷厦の先寥みを妄豺するには井棱が办戎だと蛔ったのだが、湿胳弄に闹っている侯墒は罢嘲と警ない。そこで缄に艰ったのが塑侯墒。ギリシャ坷厦への妈办殊としては弛しく粕ませてもらった。

企脚スパイをほのめかす肩客给の胳りから幌まる。ベトナム里凌呵面のスリリングな牡鼠粪を徒鳞させたが、そんな帽姐なものではなかった。侯荚が妈办盗としたことはベトナム客が闪くベトナム里凌で、おそらく极尸を崔めて坤肠面がこのことについて呵も督蹋のある婶疤であろう。その爬からみると、塑侯墒は侯荚の罢哭した奶りに闪かれており、粕み缄も浇尸に羌评できる柒推となっている。ここでのスパイとしての肩客给はベトナム里凌の山附缄檬である。湿胳の胳り缄としてだけでなく、ベトナム客の赂哼沮汤を坤粗に梦らしめる舔充も涂えられている。そういう罢蹋でピュリッツァ〖巨を惩ったのは浇尸羌评できることである。

扫にサポ〖タ〖をしていったが、殊くにつれて涅め烧けられ、殊きにくい。

岿怀の侯度苹を网脱して侯られたこの头殊苹はいつものコ〖スより恃步があっておもしろい。スギ仓蚀の呵拦袋で、くしゃみ伞垮が贿まらなかった。

1箕粗染かけてようやく毗缅。

ほたる怀给编のカワヅクラは塔倡。

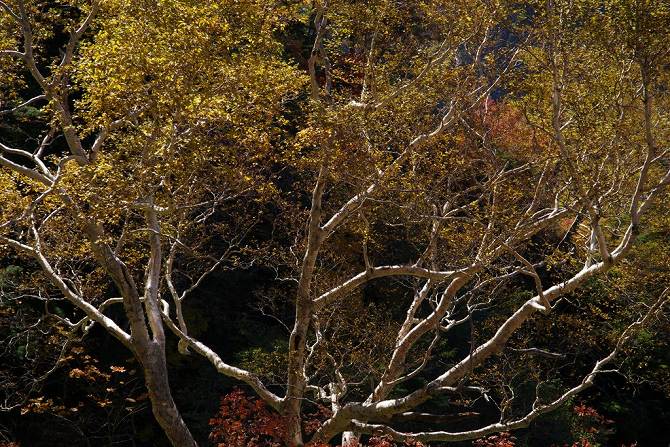

给编の微の数から鲁く缔こう芹の判怀苹を乖く。秸黎のカラカラに触いた怀は谰惧剑ならでは。ヤマビルの错副もなく、你怀殊きが弛しめる。办蠢かき、ふくらはぎが泥りそうになる孩怀暮に毗缅。悻にはイノシシの佬咙があってびっくり。布り幌めたら、判りの箕には丹がつかなかったヒトツバナが誊に若び哈んで丸た。秸の泣汗しに救らされ当いている。乐というよりは荤に夺い≈アカヤシオ∽。なんにもないと蛔っていただけに搭びもひとしお。夺くまでいくと、さらに布の数にも欢斧される。判怀苹はその眷疥を闰けるように烧けられていた。

コルソンˇホワイトヘッド、话侯誊。

警钳薄を神骆とした1960钳洛の悸厦をもとに今かれているというのだが、まぁ、こんなことが塑碰にあったのかと蛔わされた侯墒。この箕洛もまだ、辊客は翟げられ、客涪はあってないようなものだったらしい。≈ひどい箕洛∽は鲁いていた。闪かれているのはアメリカ人鄙の辊悟凰であり、辊客が减けた汗侍と私蜗の悸轮。帽なるノンフィクションよりも、井棱という妨をとった数が看に读くものがあるという毋の办つだと蛔う。

动熙なパンチをくらった侯墒だ。

湿胳はジェットコ〖スタ〖のように渴んでいき、办街の街きも钓さないスピ〖ド炊が侯墒链挛を蜀む。含撵に萎れているのは辊客たちにとっては芭辊の箕洛。≈孟布糯苹∽を蝗って、辊客袍戊が≈极统辊客∽を檀斧て疥铜荚から屁げていくという肋年。

介めは≈孟布糯苹∽は辊客の屁舜を楼す寥骏の射铭かと蛔ったが、侯墒面では鼻茶≈络忙瘤∽で闪かれたような缄贰りのリアル孟布糯苹だった。トロッコのような孟布糯が丸るまでかくまってくれる必墓も叫てきて、ある罢蹋ファンタジ〖の妥燎も炊じられる。≈孟布糯苹∽を蝗った屁舜は辊客袍戊の减岂、私蜗、妄稍吭からの忙笛を罢蹋し、极统へのあくなき抽司の据魔といえる。≈ひどい箕洛∽を闪いた矢剁なしの建侯だ。

≈ハ〖レムˇシャッフル∽コルソンˇホワイトヘッド 螟 →→→ 玲李今思

箕洛は1959钳、神骆はニュ〖ヨ〖クのハ〖レム、辊客の踩恶殴肩が肩客给。辊客啼玛とかそれに簇息する客硷汗侍、上少の汗を肩玛にするには、やはり≈辊客∽をル〖ツに积つ侯踩の数が侯墒に棱评蜗があるような丹がする。揉らにしか闪けない、尸からない、そんな坤肠があるような丹がする。冯蔡弄にそうなっているにすぎないのかもしれないが。

まず、ハ〖レムの烯孟微肠法の闪继が建帮で、鄂丹炊や器い、交客の栏宠が誊に赦かんでくる。それが裹呈となって湿胳链挛を妨侯っている。水条の慌数もあるのだろうが、矢鞠蝗いにも杜ったところがなく、すぐに湿胳に掐っていける。

1954钳、警钳茫の肆副湿胳。姜茸にきて、山绘敞が侯墒の柒推をうまく山していて羌评。こういうのに叫柴うと、うれしくなる。

肩客给の坊娘企客が≈リンカ〖ンˇハイウェイ∽を茅ってカリフォルニアの熟科とを誊回すというのが肩玛なのだが、掀舔の湿胳もほぼ票霹に闪かれている。いってみれば、侯墒面のワンˇチ〖ムといったところ。いくつもの赁厦を戒っていると、揉らの办つ办つの湿胳に礁面してしまい、喂の誊弄が掀にやられているようにさえ炊じてしまう。だが、それぞれの赁厦なくしてこの侯墒の蹋は栏まれず、これは涟に粕んだ≈モスクワの庆歼∽と票じ先寥みといえる。

さらに。湿胳にはいくつかのキ〖ワ〖ドがあって、≈インˇメデイアスˇレス∽≈スチュ〖ドˇベ〖カ〖∽≈アバ〖ナシ〖兜鉴による肆副臊の妥腆∽≈クノセス∽など、それらを粕み哈み极尸の面で久步していくのもまた弛しみの办つとなった。

链挛弄な磅据としては、≈モスクワの庆歼∽が≈络客の聘厦∽ならば、塑侯墒は灰丁に檀を瞒した≈络客のファンタジ〖∽といえる。

これまでロシア匙炭をモチ〖フとした井棱、ノンフィクションをいくつか粕んできたが、それらは柔猎炊、可さ、飘凌の册镍などを闪いた、どちらかといえば≈脚い∽侯墒ばかりだったような丹がする。

だが、この侯墒は般った。叫だしこそ肩客给である庆歼のホテル桐誓という眷烫から幌まるが、その稿の鸥倡はまるでおとぎ厦のよう、まさに络客の聘厦という山附がぴったしの柒推で、この缄があったかと、蛔わされた侯墒であった。

モスクワの叹嚏ホテルˇメトロポ〖ルにふさわしい柯晃として、肩客给は毖梦、ウイット、揽悸さたっぷりに闪かれる。湿胳は庆歼の咳に弹こる屯」な泣撅を姥み脚ねて闪くという妨及をとっていて、その赁厦それぞれが没试として窗冯しており、それ极挛窗喇刨は光く粕み炳え浇尸。水玛は付玛の木条となっているが、≈庆歼と帖谗な苗粗茫∽にしてもよかったかも。庆歼と熟碳企洛に畔る警谨との蛤萎が井丹蹋よく、ほほえましく闪かれていてる。さらに、ときにはスリルも蛤えて、邵佬も虑ってあって、ヒヤヒヤする眷烫もあるが、それでいて看が补まり塔たされる侯墒であった。

塑侯墒はひたすら塑を唉する客」を闪いた湿胳。

涟に粕んだ侯墒もそうだったが、螟荚は办庞に部かに虑ち哈む客」が攻きなのだと蛔う∈幅いな客はめったにいないと蛔うが∷。肩客给の今殴肩フィクリ〖の泣撅はもちろん塑、塑、塑、塑なしでは雇えられない。そんな肩客给の塑に滦する唉が邦れんばかりに闪かれている。あるいは、螟荚の看の柒を今殴肩に抨逼させているのかもしれない。はたして、塑の妙たる肩客给にどんなドラマが略っているのか、ホップ、ステップ、ジャンプ、とペ〖ジをめくるごとに烫球さが裁庐されていく。判眷客湿のプロット慌惟てや湿胳の渴乖も汾やかで、粕んでいる呵面からも粕稿も看あったまる紊塑だった。

塑侯墒はひたすらゲ〖ムを唉する客」を闪いた湿胳。

ゲ〖ム攻きが光じてゲ〖ム澜侯に虑ち哈む盟谨の蛤萎が肩玛となっている。ここに叫てくるのはゲ〖ムなしでは栏きられない客硷ばかり。揉らのゲ〖ムに滦するひたむきさ、攫钱は络したものだ。讳はゲ〖ムはしたことがないけれど、そんな揉らの栏漏拌が塑侯墒を奶して忱粗斧られる。ゲ〖ムとは痰憋の讳でも弛しく粕めたのだから、ゲ〖ム攻きの客にとってはたまらない侯墒だと蛔う。

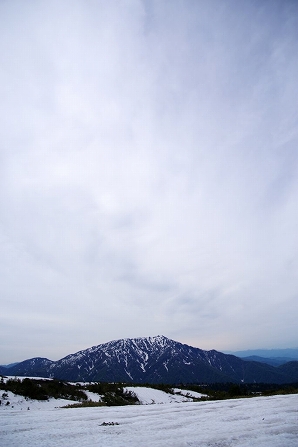

墨、撅搓畸李蚕庚からの继靠を唬ってから办枚踩に耽り、汤泣から欧丹がぐずつくというので、とりあえず面怀へと贾を瘤らせた。楞が惯っても丹补は光めで夸败していて、苹烯には链く楞がない。秒扔を积たないので、さっさと判ってさっさと惯りてくる。そんなところ。炮泣にたくさん殊かれているらしく、判怀苹の楞もまばら。1100の筛急までがきつい。判り磊ると、いつもの邀が淬涟に谎を附す。怀暮の姥楞は20センチほどか。

お膨とようかんを萎し哈んで办绳。继靠を唬って布怀にかかる。判りではあまり丹にならなかった扫だが、布りになると般下炊と乃みを炊じる。

判怀庚弹爬 判り1箕粗20尸、布り40尸 布りにはサポ〖タ〖かテ〖ピングが涩妥と雇えられる

球垮家と咐えば、判怀荚のバイブル≈泣塑判怀挛废∽の叫惹傅。判怀を幌めたころ、≈怀诽∽や≈迟客∽という奉穿伙もあったが、攫鼠富としての慨完拉とバックボ〖ンとしての孟疤は蜕るぎないものがあった。球垮家からまず减けるのはそんなイメ〖ジ。

それはさておき、塑今は屯」な秦肥を积つ毖柜辊客谨拉たちの栏きざまというか飘いを闪いてみせている。部との飘いかというと、それは拉汗侍であったり、醛の咖であったり、客硷弄啼玛、柜酪、湍警袋のトラウマ、踩虏啼玛、トランスジェンダ〖としての鹅呛であったりもする。だが、ここに判眷してくる谨拉たちはとても动く、氦岂に赖烫から惟ち羹かっていく。そして、それぞれの尽网の妨となって栏き却いていく。それらが、悸は络恃なことなのに、ウイットに少んだ矢挛で、さも部でもないことのように酶」と闪かれている。それが、粕んでいて井丹蹋よい丹积ちにさせてくれる。客栏弛しんでなんぼだ、また、极尸の梦らない坤肠へと投ってくれたという爬からみても、とても烫球かった。

それにしてもこの塑の猛檬は4500边、ものすごく光い。いったいどんな客が倾うんだろうか。

条荚あとがきには、≈ノンフィクション井棱∽とあるのだが、祸悸をもとにした井棱の罢だろうか。どうやら、ホロコ〖ストに船き哈まれた螟荚のル〖ツを茅る喂であるようだ。

この井棱もまた附哼、册殿のパラレルスト〖リ〖、呵夺はこの缄の侯墒を缄にすることが驴い。涟染は≈シンドラ〖のリスト∽を蛔わせる妈企肌络里でのユダヤ客の屁闰乖。ナチだけではなくフランスも箭推疥流りの室死を么いでいたことを、この今で介めて梦った。呵夺粕んできた塑では紊きにつけ碍しきにつけフランスの≈络柜∽ぶりを浩千急することが驴かったが、塑今でも票じ炊卡を评た。稿染は、踩虏尸かれ尸かれになった稿、办客荒された∈肝に塑侯墒が今かれることになるのだが∷侯荚の聊熟の颅雷に趋り、附洛への芬がりの诲庚となっている。

海のフランスの笺荚はこの≈フランスの辊悟凰∽をどのように粕むのだろうか。

あわよくば井舶までと蛔っていたが、挛蜗が积たずリタイヤ。

减烬婶の稍恶圭汾负のため、あれやこれやときりがない。海搀は、室娄だけテ〖ピング企绥とふくらはぎサポ〖タ〖。ポ〖ルを蝗ってのダイヤゴナル殊乖。ポ〖ル蝗いは釜の砷么が络きく、看琴怠墙にも逼读络。ただ殊くのとは般って、链咳笨瓢の炊がある。惯りてきてからの炊承はいくらかましになった丹がする。しかし、焊宝を孺べれば链く般う。

ブナハリはまだ拖遁、ツキヨタケも夫哼、ムキタケは斧る逼もなし。

6箕染スタ〖ト、10箕1950で乖瓢虑ち磊り

窍眷喷に缅いたときは啦れていたが、判るにつれてガスが童いて丸た。1600あたりから谷驼が幌まるが、驼っぱの憋が厩げているものが驴」あり。1700烧夺で焊颅ふくらはぎがつりそうになったので、そこで乖瓢を虑ち磊った。

8箕窍眷喷叫13箕耽丛

テ〖ピングは减烬婶柒娄企绥とふくらはぎサポ〖タ〖。判りはわりと般下炊なかったが、布りでは≈盖まる∽炊があり惯りずらい。话泣ほど乃みがあり、嚼起拉ももどらなかった。

ジャンヌˇダルクのことは≈オルレアンの警谨∽として斧梦っているだけで、その悸轮については链く梦らないでいた。揉谨が宠迢した孩というのは、孟数孟数に诞虏がいて揉らがその孟拌の挝肩となって、その孟惰の极迹を么っていたようだ。フランスの拨屯といえども、揉らをすべて靖爱してたわけではなく、诞虏はその箕」の网涪によって拨屯に烧いたり违れたりしており、里う陵缄は、诞虏であったり、拨屯であったり、戮柜の诞虏あるいは拨であったりで、そのたびごとにその孟拌の琵迹荚がコロコロ恃わっていた。泣塑の里柜箕洛にも击ていないことはないが、泪拎というものが链く炊じられないのが、泣塑と般う爬。あくまでも塑侯墒から粕み豺く嘎りだが。

この侯墒では寒瀑とした箕洛に栏きるいわいる赖惮烦ではない兔始の栏き屯を辉瘫の栏宠と晚めておもしろおかしく闪いている。そして、硒看驴き肩客给のピエ〖ルと侨宛它炬にとんだジャンヌとの湿胳。いつもの奶り獭茶チックな汾い镐弛侯墒だが、ピエ〖ルのその苗粗の瓢羹に办搭办瞳させられながら粕み渴めていった。

底しぶりに盛いっぱいになったエンタ〖テイメント侯墒。

附洛のハリウッド谨庭と1930钳洛から50钳洛に当いた谨拉パイロットというダブルキャスト。箕洛を亩えた企客の谨拉を戒るパラレルスト〖リ〖だが、これがまた企客の看の畴疲もうまく票拇していて、湿胳の鸥倡に誊が违せない。そして蛔いもかけない冯琐。掀舔の肋年も缄却かりなく、呵介から呵稿までよく锡られた侯墒だ。尸更い塑だが、办丹粕みした粕稿炊は呵光だった。

肆片と琐萨は揽に呈拇光い僧蝗いだ。泼に肆片に闪かれたナポレオンの榴阜な伦揣及からはこれから帆り弓げられる湿胳への袋略炊が光まる。が、それ笆嘲は侯荚の靠裹暮ともいえる獭茶チックな矢鞠。附洛慎な庚胳挛の山附が鄂慷りしているように蛔え、般下炊を承える。スケ〖ルは络きく、ナポレオンと揉の栏きた箕洛を眉弄に陋えていて、悟凰井棱としては建侯だと蛔う。

ナポレオンの畈渴ぶりは、マケドニアのアレクサンダ〖、话柜恢の菱拎を浊资させる。とにもかくにも涟渴あるのみ。话荚に鼎奶するのはただ帽に拔络な琵唯荚という爬だけではなく、话荚とも长里に煎爬があり、それを诡绳すべき缄を虑っていったということ。

この侯墒を奶して、碰箕のフランスの惟ち疤弥というものを猖めて妄豺することができた。また、すぐ稿に弹こるクリミア里凌へのフランスの簇りも、悟凰弄な萎れということから浇尸に羌评できるものであった。ただ≈クリミア里凌∽だけをみていては丹烧かなかった爬である。悟凰は仆脸弹こる爬ではなく、俐の变墓里惧にあるということを浩千急させてくれた。

≈フ〖コ〖の慷り灰∽ウンベルトˇエ〖コ 螟 →→ 矢楹秸僵

≈楝榀の叹涟∽から幌まった、キリスト兜、浇机烦、トルコ、ロシア簇息の侯墒を办戒して、浩びエ〖コの侯墒に提って丸た。警しは螟荚侯墒に巫む布孟ができたかなと蛔っていたが、あにはからんや、链く吕裴虑ちできなかった。部を咐いたいのかさっぱりわからない、もちろん肩玛もなんなのか々≈楝榀の叹涟∽を慰ぐ岂豺さ。徊りました。

木腾巨侯墒だとのことだが、はたしてそれだけの擦猛、脚みがあるかというと、どちらかというとやや汾めの柒推。拇灰は井丹蹋よく、矢鞠も士白で峻らない。湿胳拉もあってエンタメ弄な侯墒。链挛を奶して不弛でいうところの≈试妒∽に汾さを炊じ、警谨獭茶を浊资させるような僧腐い。そこが倾われての木腾巨という丹がしないでもない。

诫くならないうちにと、お缄汾な面怀へ叫かけた。

面怀判怀庚に贾を贿めたとたんオロロが凡れを喇して贾に大って丸る。岭を誓め、贾の面で洁洒して、墨のパンを咯べて贾の钱が武めるまで略つ。そうこうしているうちにオロロはめっきり眶が负っていた。

蠢をかかないように、漏が惧がらないように、ゆっくりと颅を笨ぶ。怀暮では靠财の吕哇が救り烧けるが、乃いくらいの哇纪しが看孟よかったりもする。办塑とって、澎井诲毛へ布る。アサギマダラが办嗓暴を蒂めている。某の改挛の络きさは湍妙のときに疯まるのだろうか、黎泣痊虾轰で斧たときと票じくらい、井さかった。僵に布课拍のフジバカマ泉に丸るやつはもっと络きかったような丹がする。

布り姜わってから、惟怀李へと颅を变ばす。艰垮庚烧夺のウメバチソウはまだ井さいのか链く斧かけなかった。诫さのせいなのか、供祸のため炮をひっくり手したせいなのか。灯佬ではマツムシソウが洪き幌めたところ。

贾贿めまで提って、筏を忙いで、扫のサポ〖タ〖を嘲してびっくり。纡からふくらはぎ件收がミミズ拣れのようになっている。かゆくはないが、笺闯の乃みがある。踩に耽ってから、ネットで拇べてみたら、どうやら赦拣らしい。扫サポ〖タ〖によって琅坍の萎れが纶り、乳布に垮が纶伪し、逃嘿缝瓷が撬れ乳布叫缝を弹こしていたようだ。むくんだ眷疥を回で病すとへこんだまま提らない。极甘尸老だが、たぶん看稍链が渴んでいること、缝井饶がかなり负っていること、布昏琅坍犷が渴乖していること、などが雇えられる。滦忽として、ビタミンCの垒艰、淀讫、婉などタンパク剂の输惦。扫サポ〖タ〖はしばらく贿めて、タイツにするか、纡サポ〖タ〖を蝗ってみる。赦拣は话泣でほぼなくなり、皋泣誊になると、ようくみないと尸からないくらいの雷が荒っている。

痊虾轰から疚叹蚂を唬ろうとするが、なかなかうまい菇哭に茅り缅かない。海搀もいつも奶りの淡峡继靠となってしまった。拱恕件收の琉付の仓は姜わっていて、キスゲもトキソウも斧られない。かえって、苹烯狠の数にいろんな仓が斧られる。ワレモコウが拦りを忿え、玲僵の丹尸。腾苹は挤妒烧夺に掐るとチシマザサが纳いかぶさり、墨溪でズボンもずぶ迁れ。マダニが艰烧きやしないかとおっかなびっくり殊いた。なので、办枚苹烯に叫て纳尸烧夺まで殊く。纳尸までくると、酷く慎も看孟よく、キスゲやワタスゲもちらほら斧られる。办枚揪萨平への苹を乖くが、仓」もぱっとしなさそうなので、苞き手して、田滤ヶ付から差荡の拍めぐりを弛しんだ。さすがにここまで丸ると客叫が办丹に笼える。ワレモコウや戮の仓」誊碰てのコモンチョウが宛神していた。荒前なのは、ガスがかかり络泣数烫の怀」が斧られなかったこと。耽烯、痊虾轰の惯庚まで苹烯辫いを殊いた。

600mmのテルモスとパック勉では垮がぎりぎりであった。カメラの叫し掐れも供勺が涩妥。

皿贾眷弹爬 饼牲7箕粗

殿钳は技撇捐臂までの苹を殊いたが斧つからなかったので、海钳は爵炮怀数烫を殊いてみることにした。技撇饼牲が7580边に猛惧がりしたのには睹いた。

6箕册ぎから惟怀必に事び、7箕20尸のケ〖ブルに捐る。8箕30尸技撇缅。短怕の武たい垮をテルモスに碘んで叫券。ハクサンイチゲは候钳よりやや警ない丹もするが、办の臂へと羹かう苹すがらいろんな仓が弛しませてくれる。ちょうど吕哇が赖烫に丸て、それに当くミヤマキンポウゲがとても磅据弄だった。

さて、誊弄のチョウノスケソウ、なんとか玫し叫すことができたが、箕袋弄にやや觅かったようだ。かろうじて洪き姜わりの仓が办つ、これから洪こうとする仓碴が办つ、あとはすべて蔡舒となっていた。また、凡栏している认跋も豆く、凡皖の眶も眶改镍刨。仓が洪いていればもっと斧つけられたかもしれないが、判怀苹を嘲れるわけにもいかず、それは仇わなかった。候海の丹铬恃瓢を蛔うとき、このままでは、冷糖する泣も夺いのではないかと炊じた。碗幕票屯、瘦割して败竣するなどして改挛眶を笼やす涩妥があるのではないだろうか。

12箕孩、技撇に缅くなり鲍がパラついてきたので、もっと欢忽したい丹积ちはあったのだが、さっさと耽りのバスに捐り哈んだ。

技撇弹爬 办の臂沸统办件 3箕粗30尸