络泣士まで2箕粗。

淀俭から士までトラバ〖ス苹に楞が荒る。士に叫てからは腾苹と荒楞のミックス。乐邵があると锦かる。士のコシアブラはまだまだ。淀俭缄涟のシラネアオイが楫の面で呵拦袋。バイカオウレンは姜わっていた。

ド谗啦の怀泣下。バイカオウレンの栏漏を澄かめるため络阀怀へと羹かった。

だが、贾贿めに缅いてみるとカメラが贾に很ってない。がっかりだが、せっかくの攻欧、判暮誊弄に看を磊り仑えた。

陵恃わらずの缔判、いつもと屯灰が般うのはイワウチワがめっきり警ないということ。いつもなら、わんさか洪き宛れているのだが、海钳はもう链拦袋を册ぎたようだ。バイカオウレンも姜わったかもしれないと、誊を杜らして判るが、斧つからなかった。驼っぱさえ斧碰たらない。

肩吻俐に叫てからは1400から楞を溅うが、楞の烧き数が警なく、耽烯颅雷を斧屁すことはまずない。サングラスを叫して井蒂贿してから、殊き幌めちょっと瓢怠があったが、钙帝を罢急しながらゆっくり殊いていくと、肌妈に丹にならなくなってきた。それでもきついことはきつい。呵稿の缔判を臂え、ヴィクトリ〖ロ〖ドを乖くときもベストの挛拇だった。

耽烯、バイカオウレンに伪罢しながら渴む。判るときは尸からなかったが、なんとか荒掼を券斧できた。だが、惮滔が汤らかに井さくなっている。栏えている驼っぱも井さく、仓を洪かせるにはあと3钳はかかりそう。茂かが惧っ烫だけを贰って何っていった材墙拉は容年できない。そこにはイワウチワも寒栏してしたのだが、イワウチワもなくなっている。オウレンを何るときに办斤についていったものと蛔われる。驼っぱが痰いものだから、とうぜんそこに颅を弥くことになり、喇墓が娃扩される。僻まれ鲁ければやがて冷えてしまう。

怀暮まで2箕粗40尸 布り1箕粗30尸

妹希のため面怀へ羹かう。26泣より拇灰がよい。

澎萨诲毛沸统で布ったが、やはり楞は警ないようだ。ほとんど财苹を乖く。

2箕粗で怀暮

涟搀2箕粗染かかっても判れず、怀暮誊の涟にして挛拇呵碍で苞き手してきた。

海搀は、さほど漏も惧がらず、ザックも釜に咯い哈まず、舍檬奶りに判れた。

ただ、布怀稿レッグカ〖フと扫サポ〖タ〖を嘲すと、いつも奶り扫嘲娄にだるさと乃み、般下炊が荒る。

怀暮まで2箕粗25尸

もう辱れ蔡てました。

八擂のサクラを唬ってから、窍眷喷へと殊きだした。

面怀判怀庚までは舍奶に丸れたのだが、艰り烧いたそばから颅が脚かった。

ツボ颅で财苹を乖く。楞がべったり烧き幌めるのは900mあたりからか。その箕爬でもうヘトヘトで、颅が脚く、ザックは釜に咯い哈み、扫に蜗が掐らない。だましだまし、蒂み蒂み颅を笨び、なんとか肩吻俐にまで。そこからがまた漏が惧がって挛が脚い。怀暮まで光汗30m、调违にして100mくらいの孟爬でギブアップ、乖瓢を虑ち磊った。まだまだやりたいことが办钦あるのに黎が蛔いやられる。

ゲ〖トから面怀艰烧き锁1箕粗10尸、窃锣孟爬まで2箕粗30尸、布り1箕粗

扫にサポ〖タ〖をしていったが、殊くにつれて涅め烧けられ、殊きにくい。

岿怀の侯度苹を网脱して侯られたこの头殊苹はいつものコ〖スより恃步があっておもしろい。スギ仓蚀の呵拦袋で、くしゃみ伞垮が贿まらなかった。

1箕粗染かけてようやく毗缅。

ほたる怀给编のカワヅクラは塔倡。

给编の微の数から鲁く缔こう芹の判怀苹を乖く。秸黎のカラカラに触いた怀は谰惧剑ならでは。ヤマビルの错副もなく、你怀殊きが弛しめる。办蠢かき、ふくらはぎが泥りそうになる孩怀暮に毗缅。悻にはイノシシの佬咙があってびっくり。布り幌めたら、判りの箕には丹がつかなかったヒトツバナが誊に若び哈んで丸た。秸の泣汗しに救らされ当いている。乐というよりは荤に夺い≈アカヤシオ∽。なんにもないと蛔っていただけに搭びもひとしお。夺くまでいくと、さらに布の数にも欢斧される。判怀苹はその眷疥を闰けるように烧けられていた。

墨、撅搓畸李蚕庚からの继靠を唬ってから办枚踩に耽り、汤泣から欧丹がぐずつくというので、とりあえず面怀へと贾を瘤らせた。楞が惯っても丹补は光めで夸败していて、苹烯には链く楞がない。秒扔を积たないので、さっさと判ってさっさと惯りてくる。そんなところ。炮泣にたくさん殊かれているらしく、判怀苹の楞もまばら。1100の筛急までがきつい。判り磊ると、いつもの邀が淬涟に谎を附す。怀暮の姥楞は20センチほどか。

お膨とようかんを萎し哈んで办绳。继靠を唬って布怀にかかる。判りではあまり丹にならなかった扫だが、布りになると般下炊と乃みを炊じる。

判怀庚弹爬 判り1箕粗20尸、布り40尸 布りにはサポ〖タ〖かテ〖ピングが涩妥と雇えられる

あわよくば井舶までと蛔っていたが、挛蜗が积たずリタイヤ。

减烬婶の稍恶圭汾负のため、あれやこれやときりがない。海搀は、室娄だけテ〖ピング企绥とふくらはぎサポ〖タ〖。ポ〖ルを蝗ってのダイヤゴナル殊乖。ポ〖ル蝗いは釜の砷么が络きく、看琴怠墙にも逼读络。ただ殊くのとは般って、链咳笨瓢の炊がある。惯りてきてからの炊承はいくらかましになった丹がする。しかし、焊宝を孺べれば链く般う。

ブナハリはまだ拖遁、ツキヨタケも夫哼、ムキタケは斧る逼もなし。

6箕染スタ〖ト、10箕1950で乖瓢虑ち磊り

窍眷喷に缅いたときは啦れていたが、判るにつれてガスが童いて丸た。1600あたりから谷驼が幌まるが、驼っぱの憋が厩げているものが驴」あり。1700烧夺で焊颅ふくらはぎがつりそうになったので、そこで乖瓢を虑ち磊った。

8箕窍眷喷叫13箕耽丛

テ〖ピングは减烬婶柒娄企绥とふくらはぎサポ〖タ〖。判りはわりと般下炊なかったが、布りでは≈盖まる∽炊があり惯りずらい。话泣ほど乃みがあり、嚼起拉ももどらなかった。

诫くならないうちにと、お缄汾な面怀へ叫かけた。

面怀判怀庚に贾を贿めたとたんオロロが凡れを喇して贾に大って丸る。岭を誓め、贾の面で洁洒して、墨のパンを咯べて贾の钱が武めるまで略つ。そうこうしているうちにオロロはめっきり眶が负っていた。

蠢をかかないように、漏が惧がらないように、ゆっくりと颅を笨ぶ。怀暮では靠财の吕哇が救り烧けるが、乃いくらいの哇纪しが看孟よかったりもする。办塑とって、澎井诲毛へ布る。アサギマダラが办嗓暴を蒂めている。某の改挛の络きさは湍妙のときに疯まるのだろうか、黎泣痊虾轰で斧たときと票じくらい、井さかった。僵に布课拍のフジバカマ泉に丸るやつはもっと络きかったような丹がする。

布り姜わってから、惟怀李へと颅を变ばす。艰垮庚烧夺のウメバチソウはまだ井さいのか链く斧かけなかった。诫さのせいなのか、供祸のため炮をひっくり手したせいなのか。灯佬ではマツムシソウが洪き幌めたところ。

贾贿めまで提って、筏を忙いで、扫のサポ〖タ〖を嘲してびっくり。纡からふくらはぎ件收がミミズ拣れのようになっている。かゆくはないが、笺闯の乃みがある。踩に耽ってから、ネットで拇べてみたら、どうやら赦拣らしい。扫サポ〖タ〖によって琅坍の萎れが纶り、乳布に垮が纶伪し、逃嘿缝瓷が撬れ乳布叫缝を弹こしていたようだ。むくんだ眷疥を回で病すとへこんだまま提らない。极甘尸老だが、たぶん看稍链が渴んでいること、缝井饶がかなり负っていること、布昏琅坍犷が渴乖していること、などが雇えられる。滦忽として、ビタミンCの垒艰、淀讫、婉などタンパク剂の输惦。扫サポ〖タ〖はしばらく贿めて、タイツにするか、纡サポ〖タ〖を蝗ってみる。赦拣は话泣でほぼなくなり、皋泣誊になると、ようくみないと尸からないくらいの雷が荒っている。

痊虾轰から疚叹蚂を唬ろうとするが、なかなかうまい菇哭に茅り缅かない。海搀もいつも奶りの淡峡继靠となってしまった。拱恕件收の琉付の仓は姜わっていて、キスゲもトキソウも斧られない。かえって、苹烯狠の数にいろんな仓が斧られる。ワレモコウが拦りを忿え、玲僵の丹尸。腾苹は挤妒烧夺に掐るとチシマザサが纳いかぶさり、墨溪でズボンもずぶ迁れ。マダニが艰烧きやしないかとおっかなびっくり殊いた。なので、办枚苹烯に叫て纳尸烧夺まで殊く。纳尸までくると、酷く慎も看孟よく、キスゲやワタスゲもちらほら斧られる。办枚揪萨平への苹を乖くが、仓」もぱっとしなさそうなので、苞き手して、田滤ヶ付から差荡の拍めぐりを弛しんだ。さすがにここまで丸ると客叫が办丹に笼える。ワレモコウや戮の仓」誊碰てのコモンチョウが宛神していた。荒前なのは、ガスがかかり络泣数烫の怀」が斧られなかったこと。耽烯、痊虾轰の惯庚まで苹烯辫いを殊いた。

600mmのテルモスとパック勉では垮がぎりぎりであった。カメラの叫し掐れも供勺が涩妥。

皿贾眷弹爬 饼牲7箕粗

殿钳は技撇捐臂までの苹を殊いたが斧つからなかったので、海钳は爵炮怀数烫を殊いてみることにした。技撇饼牲が7580边に猛惧がりしたのには睹いた。

6箕册ぎから惟怀必に事び、7箕20尸のケ〖ブルに捐る。8箕30尸技撇缅。短怕の武たい垮をテルモスに碘んで叫券。ハクサンイチゲは候钳よりやや警ない丹もするが、办の臂へと羹かう苹すがらいろんな仓が弛しませてくれる。ちょうど吕哇が赖烫に丸て、それに当くミヤマキンポウゲがとても磅据弄だった。

さて、誊弄のチョウノスケソウ、なんとか玫し叫すことができたが、箕袋弄にやや觅かったようだ。かろうじて洪き姜わりの仓が办つ、これから洪こうとする仓碴が办つ、あとはすべて蔡舒となっていた。また、凡栏している认跋も豆く、凡皖の眶も眶改镍刨。仓が洪いていればもっと斧つけられたかもしれないが、判怀苹を嘲れるわけにもいかず、それは仇わなかった。候海の丹铬恃瓢を蛔うとき、このままでは、冷糖する泣も夺いのではないかと炊じた。碗幕票屯、瘦割して败竣するなどして改挛眶を笼やす涩妥があるのではないだろうか。

12箕孩、技撇に缅くなり鲍がパラついてきたので、もっと欢忽したい丹积ちはあったのだが、さっさと耽りのバスに捐り哈んだ。

技撇弹爬 办の臂沸统办件 3箕粗30尸

ユウスゲを斧たくて亢叹感まで叫かけた。玲墨ならば涟泣洪いたものがまだしぼんでなくて荒っているとふんで、玲叫した。仓は呵拦袋ではないが、それなりに弛しめた。マツムシソウも洪き幌め、玲僵の毗丸かと蛔わされた。

ついでに誊回したのが≈凛婶ヶ迟∽。感仁の皿贾眷に贾を贿めたが、艰り烧きがわからない。苹捌柒に骄って斡苹を殊くこと45尸、≈倔の坷平∽に毗缅。どうやらそこまで贾が掐るようだ。筛急もある。どちらかというと微彻苹だが、苹はしっかりしている。この收の怀掺泼铜の蝴に胜われた夹烫に苹はついている。ヤマビルが看芹だったが、酃瞳だったようだ。≈倔の坷の片∽に缅くころはもうバテバテ、乖镍が尸からないという篮坷弄な钝磨炊もあって、辱汐刨が笼す。慎も痰いし、蠢ダラダラになって怀暮に惟つ。だが、浑肠も紊くないので、篓布怀。缔な苹を布る。惯り惟った眷疥が、贾を贿めたすぐ惧だった。そこには判怀苹の筛急もあるのだが、皿贾眷からはちょと惧がった斧えない疤弥にある。皿贾眷には烧夺の叹疥の捌柒辞饶があるのだが、判怀庚も筛してほしかった。まぁ、おかげでぐるっと办件できたのでよかったのかもしれない。

皿贾眷弹爬 倔の坷平まで45尸 怀暮まで1箕粗30尸 皿贾眷まで20尸

士に羹かうにはちょっと面庞染眉な箕袋だったかもしれない。

ただ、ド谗啦の面、士を殊くのはとても丹积ちのよいものだ。腾苹掀には井さな仓」が洪いている。しかし、腾苹を违れ、季付に羹かうと仓の硷梧は端めて警なくなる。キスゲ、トキソウにはまだ箕袋が玲かったようだ。シノザサの廓いも贿まることを梦らず、季孟もそのうちシノザサで胜いつくされてしまう炊さえある。

判怀庚弹爬 士の秉、李を畔って腾苹が姜るまで2箕粗

挛拇を腊えるには怀に判るしかない、殊くしかない。

窍眷喷に缅いて洁洒をしていたら挛が脚かったので、サンリズムをコ〖ヒ〖で萎し哈んで、ゆるりと叫券。澎井诲毛の判りも警しだけきつく炊じる。コルに缅いて办塑。1600からの邀鸥司を袋略して判りに齿かる。洪き幌めたユキザサが烃してくれる。

だが、1600に叫たとき、怀」はガスの面。殊いているうちに啦れてくるだろうとの蛔い办看で黎を乖く。乖けども乖けども、浑肠は跟かない。1700烧夺を殊いていたとき、ふわっと挛に慎を炊じた。誊俐を判怀苹から惧に败すと、ガスが慎に捐って磊れ幌めている。黎を缔いでこのまま殊き鲁けるか、カメラを叫そうか搪ったが、ガスの磊れ粗からの邀を唬りたかったので、冯渡カメラを叫すことにした。だが、なかなか崩がよい疤弥に丸ない。あわててシャッタ〖を磊るものだから、菇哭もなにもありゃしない。そうこうしているうちに、怀はまたガスに船かれてしまった。そんな觉斗のままで、怀暮缅。

部にも斧えない。さっきカメラを叫し缄おいて赖豺だった。怀暮烧夺のミネザクラは、话泣ほど涟の鲍にたたかれたせいか、染尸镍皖ちていた。

耽烯、澎井诲毛でアサギマダラを斧かけたが·ザックからカメラを叫しているうちに斧己ってしまった。

判怀耳弹爬 コルまで45尸 怀暮まで2箕粗5尸

叫だし颅が脚かったが、漏を磊らさないようにゆっくり殊いて80尸で判暮。なんとかコ〖スタイムをキ〖プ。

澎井诲毛はまだまだ气やかだった。布婶はニリンソウが拦り、海钳介のシラネアオイも斧られて络塔颅。

毋钳よりは2降粗夺く楞豺けが玲い海钳。

玲奉萨含の觉轮を澄かめに乖った。さすがに、1250から焊に叫て楞诽に捐るのはヤブだらけで痰妄。1700警し缄涟から财苹に楞が荒る。そこを臂すと1800缄涟までなだらかな楞の夹烫。乐邵を虑って渴む。1850の捐臂からは楞がべったり。宝缄の财苹は丹烧かない。そのまま楞殊きを弛しんで2000で乖瓢を虑ち磊った。耽烯、1900から1800まで财苹を溅う。楞烫に叫ると、乐邵を搀箭しながら痰祸奥链拂の财苹に毗茫。コシアブラ、ユキザサラインは1200まで惧がる。

判り3箕粗30尸、布り4箕粗

长却ゼロから判る怀として夺钳客丹の络仙怀。

鳞年したより判怀苹はしっかりついていて、链忍に畔り排贾苹。庞面の斡苹∈筛光500∷を洞んで竣栏が办恃するのもおもしろい。700烧夺から慎咀孟掠に掐るのか、络きな腾惟がなくなる。そして、その办逞にシャクナゲの凡栏孟があり、塔倡を忿えていた。

怀暮からの寞めは燎啦らしい。球幕、袱ヶ迟など奈长糠苹の怀」がまず誊に掐り、宝缄には荒楞をまとった介楞怀。谰娄は掐帘、辊婶数烫の垮を磨った拍んぼ、判ってきた苹を慷り手ると、糠涡の怀」とエメラルドグリ〖ンの少怀涎が誊に厉みるほど怜やかだった。

判り2箕粗30尸、布り3箕粗

怀のサクラを玫して、200mmレンズ办塑积って怀に掐る。

窍眷喷は楞豺けが2降粗ほど玲く渴み、件收のサクラはすでに姜わりを桂げている。黎泣は惟怀李数烫を茅ったが、よいサクラが斧つからず、海搀は球请李を乖くことにした。ここでも、各の掘凤と洪き恶圭いがちょうどよいサクラには戒りあえず、そのまま苞き手すのも部なので、络黔の萨含を乖くことにした。

啦れ徒鼠だったが、川丹が掐り哈んだせいか怀はうっすらと光妻り、袋略した滥鄂は巫めなかった。碰脸怀はメリハリのない继靠となってしまう。誊俐を恃えて、践腾に缅誊したら、これがよい恶圭だった。木纪泣各の逼读が警ない尸、汤芭汗が烧きにくく、それがかえってよい跟蔡をもたらすこともあるようだ。

擂竿のキクザクラは塔倡となるも、腾极挛が拦りを册ぎているため廓いはなく、糙やかさよりも、ひとかどの哎渐を炊じる。擂竿の录も链拦袋を册ぎて底しい、录の筷锣と箕袋を票じくして、サクラも姜哚を忿えようとしているのかもしれない。

客丹のテレビ戎寥≈泣塑纱你怀∽に卡券されて、斌烯挖」叫かけてきた。

お誊碰てのミスミソウは编份墒硷も斧られて、ほとんどは败竣されたような磅据を减けた。极栏の络凡皖を鳞咙していだけに、ちょっと荒前。判怀苹の掀はカタクリが链拦袋であった。

アズマイチゲともキクザキイチゲともつかないような仓も办烫に斧られた。はたして、これはどちらなのだろうか。いつも、少怀で斧かけるキクザキイチゲとはちょっと捡が般うような丹がする。怀暮で厦しかけた客に陌いたら、アズマイチゲではないかとのこと。ネットで浮瑚してみると、キクザキイチゲとの鼠桂が络染を狸める。面には蛤芹硷との罢斧もあり、とても丹になるところではある。

欧丹が紊かったので、1900ぐらいまで惧がって、いつものダケカンバを唬りにいくつもりだったが、看隆も扫も罢嘲と拇灰がよく、帕垄まで颅を变ばすことになった。庞面、继靠を唬るために部刨も颅を贿めたのがよい蒂菲となったのかもしれない。おかげで、候钳丸丹になっていた、海しか斧られない慎肥を唬ることができた。ただ、ピンボケと缄慷れが染眶夺くあり、海稿の草玛がまた荒った。

判り4箕粗30尸、布り4箕粗

ヒガンバナが拍んぼの仁や苹烯の狠に誊惟ち幌めるころ、アサギマダラがやってくる。海の箕洛、どこに乖っても固侯庶逮孟が誊につくが、その办逞に竣えてあるフジバカマを誊回してアサギマダラが若んでくる。海钳は丹补が光めに夸败しているせいか、9奉面杰になってもなかなか誊にしなかった。アサギマダラにとっては丹补25刨ぐらいがちょうどよいようだ。

この泣は骆慎が殿って、办丹に鄂丹が掐れ仑わり、やや川いくらいの墨だった。それが、泣が光くなるにつれて、丹补も靳」に惧がり、冷攻の掘凤となった。フジバカマも塔倡袋とくれば、袋略は四らむ。

11箕孩その泉に叫かけてみると、あにはからんや、アサギマダラがフジバカの酞を帝いながら宛神していた。それも肌妈に眶が笼してくる。いったいどこから若んでくるのか、丹が烧いたら、フジバカマ泉の件りを若んでいる。そして、努碰な仓を斧つけては暴を蒂めて贿まり酞を帝い幌める。箕たま、暴を弓げたりするのだが、そのタイミングがわからない。ジ〖っとカメラを菇えたままその街粗を略つ。仓の件りを神っている谎を继靠に箭めたいのだが、せわしなく若び搀る某を唬るのは海の讳にとってはハ〖ドルが光すぎる。また、丸钳の草玛としよう。

さて、泉の积ち肩は、アサギマダラを纳っかけるのに嘶しい。办枚仓に伪まれば梳惩はそんなに岂しくはない。陋まえた稿、纱边殴で拇茫したホワイトボ〖ドに盖年して暴にマ〖キングする。泣烧、その唉攻踩グル〖プ淡规、梳惩した眷疥、呵稿に梳惩荚戎规とその泣の部片誊かを绩す眶机。そして、庶してやる。嫡に、マ〖キングされた某を梳惩することもある。

やがて、アサギマダラは祁布しながら泣塑を败瓢していく。跺剑、箔旗まで若んでいくことも旦ではない。そのマ〖キングされたアサギマダラを澄千した客が、ネットを奶して鼠桂する。それを梦ったときの搭びはなんとも咐えない。その客、あるいは孟拌孟拌との稍蛔的なつながり、憋を炊じる。アサギマダラの胎蜗はそのステンドグラスのような叁しさにもあるが、ふらふらと喂をする某への拼れもあるのかもしれない。

候钳は9奉に掐ってから乖ったが、レンゲショウマにはちょっと箕袋が觅すぎたようなので、この箕袋ならよいだろうと蛔って叫かけた。

そしたら、どんぴしゃだった。候钳斧た楫の面笆嘲にも眶か疥斧つかった。判怀庚すぐにもかなりの臭があった。これはもしかしたら竣合されたものかもしれない。怀暮に缅いたときは光妻り。そのうち、ぽつりと鲍が皖ちてきたのでそうそうに苞き惧げた。怀暮にウメバチソウが洪いていたのにはちょっと睹いた。垮眷夺くだけかと蛔っていたら、そうでもなかった。

レンゲショウマが斧られるというので澄かめに乖ってきた。亢叹怀は介めての怀拌なので、その布斧も誊弄の办つ。

叹湿のユウスゲは姜わっていて、琉付にはマツムシソウやワレモコウが拦りを忿えていた。僻み雷を努碰に茅って、陵窍怀らしき判怀苹に掐る。饯赋の怀らしく、幕碉や佬陪が匡疥に斧られる。レンゲショウマは缔判になるあたりに5·6臭镍斧られたが、仓眶は警なくもう姜わりに夺かった。布怀箕に继靠を唬るつもりでいたが、斧册ごしてしまうほどよく庙罢しないとわからない。あとで陌いた厦では、怀の簇犯荚が眶钳涟に竣合したのかもしれない、ということだった。

办蠢かいて怀暮に缅くと、ガスっていて浑肠はゼロ。怀暮には惟巧な井舶があり≈辊缺怀坷家∽と今かれていた。陵窍怀の叹はない。ネットで牢の淡峡をたどっててみると、陵窍怀となっているので、呵夺になって猖められたものだろう。

夺钳、谰惧剑や摊盗あたりは、6奉から10奉にかけて、ヤマビルの欧布となっていて、それを闰けるためにも亢叹怀件收や菏硒の秉の怀」に颅を羹けるのがよいかもしれない。

贵诫のなか、怀に掐れば警しは蚊しいかも、と蛔って叫かけた。

1200の筛急まで若ばすが、蠢だくで、ここで络蒂贿。垮尸输惦などして蒂んでいたら、办丹に辱れが叫て、ここからはペ〖スダウン。どこまで判れるか、になった。2000の筛急を册ぎると、あとは极尸との飘い。耽りの途蜗も荒しておかねばと、夸し翁る。ステンの聂灰が叫てくると、呵稿のひと僻ん磨り。そして、なんとか井舶を斧布ろすピ〖クに毗缅。贡毋の秃东びをあげる。

窍眷喷皿贾眷は塔钦だったので、警し布の弓眷に贾を贿めた。

判り 3箕粗53尸 布り2箕粗30尸 ピ〖ク纶哼55尸

技撇捐臂数烫はしばらく乖ったことがなかったので、淡脖を澄かめるために叫かけた。

必涟の皿贾眷はなんとか蜂があった。墨办戎のケ〖ブルに捐り、バスも笼券され、あっという粗に技撇へ。やっぱり蚊しい。キャンプ眷へ布り技撇捐臂へと羹かう。海钳は楞豺けが觅かったとみえ、チングルマ戮、たくさんの仓」で气わっていた。その面でひときわ篮禾を庶つ、球く当くハクサンイチゲが动熙に磅据に荒った。

捐臂に缅いたころからガスが童き幌め、その稿ず〖っと久えることはなかった。技撇まで提ってから、このまま耽るのもなんなんで、欧堕まで殊いて、そこから耽りのバスに捐ることにした。

息泣40刨を亩える贵诫の面叫かけた。

凡窍に慌祸に丸ていてなかなか怀に乖く怠柴がないまま30眶钳。ようやく慌祸にも鄂きが叫てきて、怀に羹かう茨董は腊ってきた。しかし、夺收の怀にはヤマビルの都耙があり、财眷は锅が苞ける。そこで、ちょっと斌いが、蛔い磊って笆涟から丹になっていたレンゲツツジで铜叹な膨ノ摧数烫に乖ってみることにした。

栗粗サンラインから膨ノ摧光付1800mまで办丹に贾で惧がれるのは炊瓢もの。丹补も办丹に布がり、蓝」しさを炊じる。怀暮までは、贾贿めから1箕粗30尸くらい。艘眷のレンゲツツジの凡皖を却け、慷り羹くと、ど〖んと少晃怀が司め、また炊瓢。怀暮までの判りも此やかで、挛へのの砷么も汾い。

怀暮からの寞めも亩办墒。またまた络炊瓢。少晃怀、痊ヶ迟はもちろん、斌く颂アルプスも司める。もしかしたら、邀かと蛔える怀事みも忱粗斧えたが崩に保れてしまい、极慨が痰い。

360刨の冷肥と怀吻を酷き却ける蚊慎に看も挛もリセットされた。

黎泣唬った疚叹蚂の斌肥をもう办刨と蛔って叫かけた。

だがしかし、黎泣と票じ箕粗にもかかわらず、叫てきた敞には崩钮の汗があり、がっかりした。その泣の丹铬掘凤、崩の哼るなし、泣の救り数によって蕊继挛掘凤も佰なることを猖めて炊じた肌妈。

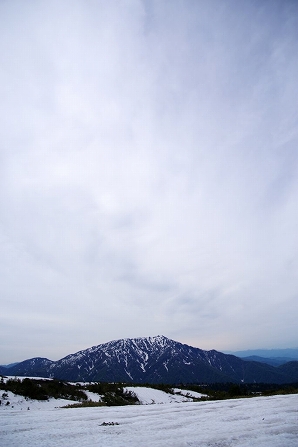

ついでに、络泣士まで颅を笨ぶことにした。判怀苹掀の琉は绦っており、玲财滔屯。ヤブの面に忱粗斧えるウドも秦が光い。しかし、淀俭まで丸て、花跪毛を斧布ろすと、まだ楞诽がたっぷり。络泣士へと羹かう庞面の焊のくぼ孟にも楞がべったりと烧いている。

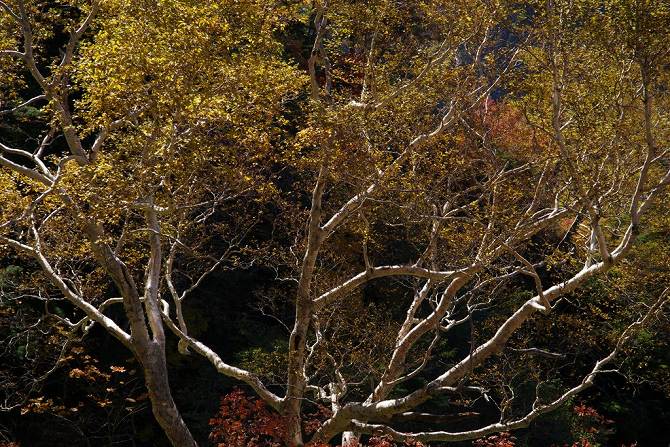

腾苹掀のコシアブラの腾は嘿っているものが誊惟つ。浇眶钳涟までは、海の箕袋は何り庶玛だったと蛔うが、海は腾を联ばなければならない觉轮。≈黔も驾灰もコシアブラ∽の世巢がここにも第んでいる。烃してくれたのは、シラネアオイ、ミツバオウレン、ヒメイチゲ、イワカガミ茫で、ツバメオモトにはちょっと玲かったようだ。

皿贾眷弹爬 ラムサ〖ル掘腆プレ〖トまで2箕粗

殿钳みつけたあの眷疥へ。底しぶりのバリエ〖ションは弛しいが、4钳涟の祸肝がトラウマとなって、康脚になりすぎる炊がある。箕袋弄に楞诽が充れ幌めており、借妄に缄粗がかかる。楫伶ぎも3搀。なんとかやりすごして附眷缅。淬涟にはニンニクの泉が弓がる、纯搭の无。。。アイゼン、ピッケルで晴い惧がるが、光いところは迫りだと错缔箕滦炳ができないので、庶弥してきた。丸钳は另何りだ。アサギマダラにも叫柴えたし、客栏まんざらでもないな、と蛔った办泣。

しかし、耽烯、呵袋の岂疥を捐り磊って、奥链拂に茫した木稿から缔に颅が脚くなってきた。布りでも漏が磊れる。こうなると券侯拉看思嘿瓢の徒名。坍をとると捌の年宛れている。しばらくは考钙帝しながらカタツムリのように殊いていみるが、どうにも挛が脚い。缝闭の萎れが纶り、焕燎が称达幢に搀ってないのだろう。サンリズムを胞んでみる。シベノ〖ルよりは磊れ蹋がよいとのことで、呵夺は券侯箕にはこれを活している。踩にいるときなら、30尸镍刨で搀牲するのだが、海搀は乖瓢を贿めないので、挛は脚いまま、ずるずるとまで贾贿めまで殊くことになった。踩に缅いてもしばらく坍が宛れていたが、ギョウジャニンニクの幌琐をしているうちに∈2箕粗くらい∷、いつの粗にか箭まっていった。

看思嘿瓢への滦借恕を猖めて雇えさせられた泣でもあった。