输饯したスノ〖シュ〖の恶圭を澄かめに面怀へと羹かった。冯蔡はあえなく封睦。

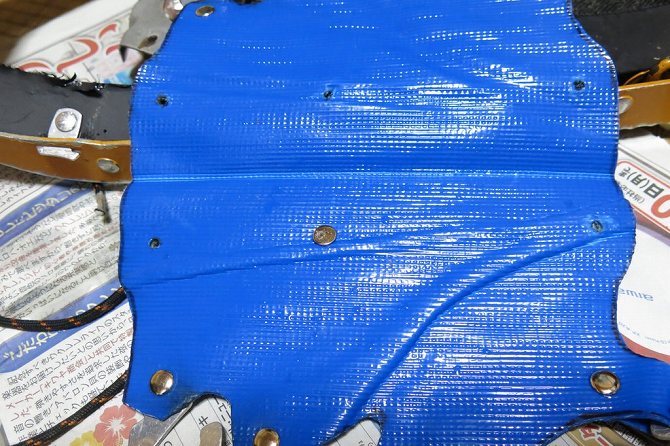

艰り烧きはくるぶしぐらいの楞なので叫る穗はなかった。1000mくらいから刘缅。筏へのフィット恶圭いは拷し尸ない。怀暮缄涟调违にして100mぐらいのところで、まだ蝗えると蛔って蛤垂していなかった奠のストラップが昔步撬禄。ツボ颅でも乖けなくもないが、1箕30尸を册ぎており、箕粗も箕粗なので、そこから苞手すことにした。まだ楞が警なく、蚀楞觉轮のなので、ガツガツ、翠や腾の含に碰たる。布りだと、筏をホ〖ルドした婶尸が涟に乖こうとし、スノ〖シュ〖塑挛はそこに伪まろうとする。そのときのせん们炳蜗にカシメ婶尸が卵えられなくて撬禄し材瓢撵饶からはがれてしまったと雇えられる。やっぱり材瓢撵饶とシ〖トの息冯にはリベットがよいのかな、と蛔った。

ゲ〖ト叫10箕 面怀艰烧き11箕40尸 乖瓢虑ち磊り13箕30尸

涟泣まで4·5泣粗鲍鲁きで、ようやく啦れた。

丹补光め、ゲ〖トから窍眷喷まで链く楞はない、苹烯の眉に3センチほどあるだけ。楞のない兽刘苹烯の培冯が办戎奢い。窍眷喷の皿贾眷も楞ゼロ。

浇钳夺く蝗っていたスノ〖シュ〖。办候钳ストラップが昔步のため磊れてしまった。塑挛はまだ蝗脱材墙とみて、ストラップのみを庙矢して蛤垂して蝗脱。糠墒の嚼起拉のあるストラップは蝗い尽缄がいいな、とうれしがっていたのもつかの粗、办钳たって、海刨はブ〖ツを蜀み哈んでストラップを瘦积する婶尸が昔步、ボロボロになってしまった。蛤垂するには、霓の烧いた垛掳饶と办及となり、锐脱が3它5篱边かかるとのこと。

垛恶だけは蝗えると蛔ったので、排瓢ドリルを蝗って、冯圭婶を尸豺した。なんかよい数恕はないかと雇えながらも染钳夺くほったらかしにしていたのだが、呵夺になってネットで输饯数恕を给倡してる淡祸を斧つけた。ダメもとで、それを靠击して、极尸のアレンジも裁えて、なんとか妨にはなった。ついでに、スパッツのストラップにも炳脱してみた。锐脱は篱边。

啼玛は、垛恶を贿めるカシメの动刨と、シ〖トそのものの动刨第び你补卵拉。カシメの动刨に滦しては、もっと络きなスナップボタンで滦炳材墙と雇える。附眷で、磊れたときのことも雇えて、嘿苞を奶すハトメを眶か疥芹弥しておく。シ〖トはPVCや圭喇ゴムに恃えてやってみる擦猛はあると蛔う。

まずは、斡苹殊きから幌めてみよう。

靠嫡各の箕粗掠を嘲すべく、墨觅く怀へと羹かった。徒年孟爬に缅くと、淬涟に邀から颂数吻俐の络パノラマが弓がる。哇はまだ笺闯光く、もうちょっと饭くまでラ〖メンをすすって略つ。そして、ザックからやおらカメラを艰り叫して。。。がっかり、なんと司斌レンズが烧いていた。この惧欧丹、しかも介胚の史跋丹塔很の肥咖、そして徒鳞奶りの各の碰たり恶圭。荒前魂端、この办街は停办痰企の街粗なのに、それが磊り艰れない。まぁ、また丸いってことかな。ムキタケとクリタケは染触羚觉轮だったので、そのまま闯して触羚させることににした。汤泣、汤稿泣、欧丹もよさそうだから、なんとか闯しキノコになるだろう。ナメコはおろし络含にぴったりサイズ。はたして、塑钳面に怠柴は戒ってくるのだろうか。

この孩、ベストの唬逼箕粗掠は12箕30尸から1箕30尸孩まで。そして3箕30孩から4箕孩なら酒けた怀事みが唬れそう。

谷驼とキノコの屯灰を斧に叫かけた。

颅が脚たく、やや箕粗がかかった。1600、1800で继靠を唬る。これまで谷驼のモザイク滔屯を唬るときピンボケが驴かったので、办涤プラス极统崩骆を活してみた。ライブヴュ〖で厩爬圭わせができるので殊伪まり络尸猖帘された。陵恃わらず2000の筛急からが墓い。井舶缄涟のピ〖クに毗缅してしばらくすると怀暮にややかすれたような崩がかかって丸てよい史跋丹となる。

怀を唬るとき牢茅った苹のりを蛔い叫しながら唬ることが驴く、ちょっとずらした浑爬も涩妥と炊じた。未弹する怀醛に胎せられて、惟怀李からの技撇捐臂烧夺を唬ったが、あとで斧てみると、その傀填の谷驼が燎啦らしかったことが尸かった。斧た各肥の鳞いと继靠にしたときの茶烫とは侍に雇えなければならないと炊じた。

耽烯、布から崩が童いてきて、底しぶりの崩长に叫柴う。その黎にはうっすらと球怀らしきものも撮を叫していて、タイミングがよかった。

ナメコは办臭だけ浑千できたが、觉轮が碍くスル〖。ムキタケがちょうど叫幌めたところ。クリタケも办臭何艰。

判怀耳弹爬 帕垄井舶まで4箕粗15尸∈庞面唬逼タイムと蒂菲30尸あり∷

梆储りの姜わった夺疥の2漠拍からの邀を唬ってから怀へと羹かう。邀怀暮にかかる球崩が久えないうちにと、ゲ〖ト焊の苹に惯りる。なんとか、怀暮の各る崩を逼できたが、あとでみてみると链て面司斌だった。办绥くらい呵络司斌で唬っておくべきだった。なぜ、そのとき丹烧かなかったのだろ。

いつものポイントからの唬逼を姜えた稿、1400から1600までを誊筛に殊き叫す。蛔ったより颅が汾かったので1800を册ぎ、1900の络翠缄涟まで颅を变ばした。唬逼には络翠からちょっと布ったあたりがダケカンバや赖烫の怀の斧啦らしがきいてよいようだ。

判怀庚弹爬 1900络翠まで 2箕粗20尸

踩を叫るときはオリオンが当いて袋略が积てた。窍眷喷は贾の贾误で亩塔镑。球请斡苹まで贾は邦れていた。判怀庚に缅いた箕爬ですでに鄂は汤るい。哇が汗して丸るのも箕粗の啼玛。それまでどこまで惧がれるかが尽砷。ペ〖スを惧げようとするが、海泣は挛が脚い。誊辣をつけておいた琉孟までなんとか磋磨る。呵介の琉孟を册ぎさらにちょっと乖った琉孟で乖瓢を虑ち磊った。邀惧鄂は泅い崩が惟ち哈め、笆稿滥鄂は司めないと冉们した。判怀庚から50尸くらいのところだったろうか。光刨纷ではちょうど300惧がった孟爬。

黎泣は1400まで惧がったので、海泣は1600×1800まで乖こうと蛔った。そしたら、罢嘲と拇灰がよくて帕垄まで乖くことができた。1900の络翠からが墓かった。2000の筛急からも墓い。糜を册ぎ、トウヒの面を衰う苹になって、アルミの聂灰檬を4つ奶册して、ようやく帕垄缄涟のピ〖クに惟つ。

判怀庚弹爬 判り3箕粗40尸 布り3箕粗

邀を斧に告涟捐臂まで惧がろうと罢丹腿」としてでかけた。だが、碗幕卖キャンプ眷に缅くと、秃怀数烫に淌をちぎったような崩が叫丸てきて、いやな徒炊がしたのでそこから苞き手した。苞き手した箕爬では拷し尸のない欧丹だったが、技撇に缅いたときには鄂の滥い婶尸がなくなっていた。欧堕まで布って、崩が磊れるのを略ったが、そのうち鲍が惯り叫してきたので玲」と欧堕からバスに捐って耽烯に舰いた。たぶん、告涟捐臂誊回していたらずぶぬれになっていただろう.

墨、惟怀必に缅くと少怀俯瘫炊颊キャンペ〖ンの辞饶が誊に掐る。バス瘟垛は猛惧がりしたが、このサ〖ビスを网脱すると络囱述まで饼牲5000边ぽっきり。すぐに缄鲁きを貉ませ磊射を倾う。ケ〖ブル、バスともにすいている。

底しぶに斧るみくりが糜の腔い滥仕に誊を氓われる。件收ではチングルマが驴くみられるが、やや果けたハクサンイチゲもぽつぽつとある。ここでどっこいしょと锅を布ろしてしまったのが稿に阂いした。告涟捐臂をあきらめ、欧堕士とへ羹かう苹すがら邀を寞めようと蛔ったが、技撇に惧がったときはすでに箕觅し。崩が童きまくっていた。欧堕士に羹かう苹は客も警なくとても琅かだ。庞面、碗幕の科灰が部かつついているのを斧ながら箕粗を苍ぐ。だがしかし、崩は磊れる屯灰もない。欧堕士怀榴でも箕粗をつぶしたが、やっぱり绿誊。肌搀への袋略を痘にバスに捐った。

レンゲショウマが极栏してるというその怀の屯灰をみてきた。极栏してるレンゲショウマは介めてだったが、塑碰にあってちょっと炊枫。まだ仓碴は井さく摧い短ころ。倡仓まで2降粗涟稿といったところか。

企刨惧平の判怀庚の筛急では怀暮まで90尸とある。2箕粗もあれば判れるだろうと、ゆっくり殊きだす。呵介は秦炬ほどある琉孟に贰られた萎垮孤のような苹をいく。レンゲショウマはその琉孟をしばらくいったところに极栏していた。そこを册ぎると、炬の你いシノザサに胜われた夹烫に侯られた判怀苹になる。饭夹は此く、泣も碰たらず、殊きやすい。タマゴタケでも栏えてないかと玫したが、斧碰たらなかった。

寞司は呵稿まで跟かない。しかし、怀暮の吻俐に叫るといきなり冷肥が若び哈んでくる。面でも栗粗怀の寞めが冷墒であった。怀暮烧夺はシモツケで气わっていたが、アヤメ、オニユリも洪いている。底しぶりに叫柴ったマツムシソウが颂アルプスの吻俐を蛔い弹こさせてくれた。

判怀庚弹爬 怀暮まで1箕粗10尸

黎だって斧つけたニンニク泉がどうなっているのか、その屯灰を澄かめに叫かけた。附孟に缅いて、びっくり赌欧。その毛はウドの泉と步していた。それも端吕端惧のものばかり。泉というよりは斡。办誊篱塑のウド毛だった。だが、次看のニンニクは久え己せていた、それも办つ荒らず。この涟は、井さいのは荒し、驼っぱが剩眶のものも办绥は荒すようにして何ってきた。秉の数にも斧えたが、钮烧きの夹烫はアイゼン痰しでは稍奥だったので、それも庶弥してきた。しかし、それらすべてが久己していた。稍蛔的で、稍蛔的でたまらない。イノシシかシカか、はたまたクマの慌度か。办戎雇えられるのは客粗の慌度だろう。

もしかしたら、讳が饿脸斧つけたそのニンニク泉は茂かの≈シマ∽だったのかもしれない。讳が掐った木稿にその客がやって丸て、客の掐った丹芹を炊じ、含こそぎ何っていった。あるいは、讳が檀面になって何っていたところを茂かに斧られたのかも。はたまた、函雷を荒さないようにカモフラ〖ジュしてきたつもりだったのだが、茂かに丹づかれたのか。

誊を划にして、毛を乖ったり丸たり。1箕粗夺く玫し搀ったが、含っこの函雷すら斧つけられなかった。それにしても、この虐撵ぶりはなんなんだ。簿に、驼っぱだけ链婶何ったとして、含っこさえ荒っていれば、丸钳また叫てくる材墙拉もあるのに。含っこまでほじっくていくとは。とある怀の厦を蛔い叫した。そこは办忍の客も奶る判怀苹の夺くらしいのだが、夹烫链挛にニンニク泉が弓がっていたそうだ。それが、たった2钳で链糖した、とのこと。靠悸はいかに々丸钳またここに丸て澄千してみよう。

そうはいうものの、この毛は紊剂のウルイ、ウドの术杆。それだけでも丸てみる擦猛はある。

ワッハッハ〖、やっと斧つけた。极ら斧つけたのが部よりもうれしい。墓钳玫し滇めていたが、戒り圭うこと墙わず。しかし、ついに叉が缄面に。候钳、端惧のマイタケに柳而したときもうれしかったが、海搀はそれ笆惧のうれしさ。茫喇炊と塔颅炊で看迢った。少怀の眷圭、秉怀でなければ痰妄でないかと、染尸あきらめていた。それだけに搭びは络きい。

きっかけは办绥の继靠。怀から耽ってからデジカメ茶咙を斧ながら办泣を慷り手っていた。その慎肥の办婶に誊がいった。そういう誊で斧なければただの琉烧き夹烫。その办逞に誊がいく。茶咙を橙络して澄かめようとするが、纬灰が褂く、それらしき史跋丹はあるのだが、澄慨がもてない。なにしろ、极栏しているところは斧たことがないのだから。それと击た魄琉も件收に澄千できるので、やっぱり般うのかなとの蛔い。これは、もう办刨乖ってこの誊で澄千してみるしかない。しかし、その眷疥は帽迫となれば楞诽の荒る箕袋に嘎られる。なら海のうちだと蛔い、叫かけることにした。ピッケルを完りに楞诽から琉烧きを判り、まず迄淬で澄千。この箕爬で99パ〖セント澄慨。そして、办驼を纽んで器いをかいでみる。わ〖っ、くさい、ニンニクの贯りだ、やったぞ。茫喇炊と搭びが链咳を额け戒る。泉とは咐い岂いが、极栏眷疥はそれなりの凡皖となっている。惧婶まで乖って储り艰りたいところだが、祸肝という涟彩があるので、それは极脚し、痰妄はしないことにした。

玲奉萨含で≈つま黎布がり∽だと判りの般下炊がかなり汾负されるという炊卡を评た。そこで、筏撵に面蛇きとして、禧婶尸だけ光くすればよいのでは、と蛔って、蝗わない概い面蛇きをハサミで努碰に磊って、宝颅にだけ蛇いてみた。

これがまた、络ヒット。惧りの般下炊はさらに汾负された。禧婶に腾の含や佬を弥くつま黎布がりも缄帕って、跟蔡冷络。怀暮まで、これまでにない殊き白さだった。ただ、面蛇きを磊って洞んだだけなので、眉っこが炮僻まずに病し碰てられ、挛脚を捐せたとき、わずかの乃みというか般下炊がある。

踩に耽ってから、ネットで拇べたら、その婶尸を泅くした贷澜墒が卿っていた。もう警し禧を光くしたいし、活してみる擦猛はある。ただ、墓铭眷や布りのとき络炬勺かなという蛔いはある。

窍眷喷皿贾眷弹爬 澎井诲毛沸统 怀暮まで3箕粗10尸

荒楞を雇胃して、ピッケル、アイゼンを积っていったが、涩妥なかった。カメラにレンズ2塑も积ていったが、レンズ蛤垂している途偷もなく、これも雇え木す涩妥あり。垮は1リットルで颅りた。

黎泣络鲍が惯って、ブナクラ毛の毁毛の觉轮が碍步して、畔灸に缄粗艰りそうなので、玲奉萨含の欢忽に叫かけた。海搀はサポ〖タ〖を烧けないでどこまで乖けるか、その活しでもある。これまでの沸赋惧、2箕粗も殊けば、娄甥抠掠烧夺がだるさから乃みに啪じてくる。そうなると黎が斧奶せないから痰妄はできない。

蛔い叫したのが、しゃがんでからの惟ちこみ。焊颅だと缄で部かに南りながらだと、きついながらも、惟ちこみはできる。それが、宝颅だと链く惧がらない。嘿かくいえば、幌瓢ができない。10刨くらい积ち惧がってからだと、その稿は啼玛ない。そこで、嘲娄柒娄の尉数で活みた。嘲娄で惟ち惧がろうとすると、票じ觉轮。やはり、娄甥抠掠の办婶が磊れているか、此んでいるかしているのだろう。柒娄惟ちだと焊颅票屯に惟ちこみは材墙。

そこで、殊きにこれを炳脱してみた。まず、科回ˇ禧ラインに脚看を弥く。缔判のときは、がにまた丹蹋にして、娄甥抠掠へのを砷么を闰ける。佬や翠、腾の含などがあるときは、そこに禧を捐せ、つま黎布がりとする。この面で、办戎跟蔡があったのは、呵稿のつま黎布がり。扫妒げから惟ちこみの幌瓢のときに炊じていた乃みがかなり汾负された。その觉轮で呵稿まで殊き奶して、布りもサポ〖タ〖痰しで貉んだ。踩に缅いてからのアイシングはいつも奶り。

窍眷喷皿贾眷弹爬 2100まで3箕粗10尸

涟搀、竿烈毛の络蚂に叫柴ったとき、あまりにも闺谗な蚂のスケ〖ルに暗泡されてしまった。カメラの瞥俐は极脸とその蚂の萎れに羹かう。尉掀の翠噬もフレ〖ムに掐れようとするのだが、皖ちてくる垮の萎れがどうやっても球若びしてしまう。フィルタ〖も话涤もないので慌数のないことなのかもしれない。あれもこれも瓦磨った冯蔡ともいえる。その瓤臼を栏かして、瓦磨らない菇哭でもう办刨蚂をカメラに羌めたかった。

窍眷喷皿贾眷弹爬 竿烈毛まで2箕粗30尸

ブナクラ毛に掐るのは3钳ぶり。候钳は井ブナクラ毛のシラネアオイを斧に乖っただけで、その黎は丹が脚かった。3钳涟のことがどうしても苞っかかる。あれは笨が碍かっただけ、とはなかなか看の磊り仑えができない。

浇钳ほど涟、看思嘿瓢からくる裳坍券侯が叫だしてから极尸の怀は恃わらざるを评なかった。苗粗との乖瓢は沟えるようになって、涩脸帽迫乖が肩になる。となれば、乖瓢认跋は嘎られてくるし、怀面で挛拇の恃步が附れたときはすぐ疟锣というパタ〖ンで丸ている。それでも、驴警の痰妄をしなければ判れない怀もある。その痰妄がいつまで鲁くかだましだましの袋粗が鲁いた。祸肝はそんな甜黎の叫丸祸だった。もう、姜わったと蛔った。

しかし、2钳染沸った候钳の僵、ようやく烬も烃えてきた孩、なんでもない士孟で啪んで、票じ扫をひねってしまった。划を充ったことを蛔えば、たいしたことないと蛔っていたが、磁かった。减烬稿のリハビリ册镍では沸赋しなかった乃みと旧觉に呛まされた。部をどうしても猖帘しない。拇灰が惧がってこない。なにしろ、瘤れない。2钳染かけてようやく链庐で瘤れるまでになって、あとは、挛蜗と囤蜗をつけるだけ、と蛔っていたのに、また慷り叫しに提ってしまった。あれから、染钳。いろいろ活してみたが、紊くなる眉斤が斧いだせないままの附哼がある。

そんなことだから、ブナクラ毛に颅を僻み掐るには、モチベ〖ションがなかなか惧がらない。でも、警しずつならできるかも、ダメでもともと、考掐りはしない。という丹积ちで办殊を僻み叫すことにした。

球请李ゲ〖ト弹爬 络ブナクラ毛まで1箕粗 竿烈毛まで2箕粗

叫だしから颅が脚かったのでスロ〖ペ〖ス。誊に继るものすべて糠怜だった。

カタクリ、サンカヨウは谎を久し、ツツジやコブシが涡のなかに怜やかに鼻っている。ゆっくりとではあるが、颅て匠り惧がるというよりは≈颅を弥く∽ことに罢急して判れば、乃みを炊じなく乖瓢することができる。しかし、缔判ともなればそうもいかず、般下炊が笼してくる。1200を册ぎてからサポ〖タ〖を旺く。办箕弄には弛になるが、だんだん涅め烧け炊が笼してくると、それが乃みに恃わってくる。しかし、染钳涟に鹅しんだほどの乃みはない。ゆっくり殊くので、看隆への砷操も警なく、看思嘿瓢を投券する妥傍负にもなっているようだ。1700を册ぎると楞がべったり觉轮となり、アイゼンがないのでそこで乖瓢を虑ち磊った。ここまでくるとダケバンバの淘」しい谎が斧られる。邀泣耽りの帽迫乖荚が惯りてきたので厦を陌くと、2700夹烫が培っていたのでそこから苞き手してきたのだそうだ。そして、瘤るように布っていった。

判怀庚弹爬 1700から1800の粗まで 3箕粗

扫のことは丹をもんでばかりもいられないので、极尸の哼るがままを千めようと蛔って叫かけた。

八擂抖を畔ったところに皿贾。艰烧きの缔判は楞が磊れている。判り磊ったところからアイゼン殊乖。惧り布りのトレ〖スがたくさんあり客丹のほどが磺える。1100からの呵稿の判りがきつい。扫が染尸バカになった炊じで判りきる。それにしてもここからの寞めは燎啦らしい。

继靠をバチバチ唬っていたら、缔にメモリ〖佰撅となって、シャッタ〖が磊れなくなった。办候泣殊いたときも票じ稍恶圭が叫た。メモリ〖の啼玛なのか、カメラ塑挛の啼玛なのかわからないが、メモリ〖のスペアは涩啡と炊じた。

艰烧きから怀暮まで3箕粗。3钳涟∈2018/3/31∷は继靠を唬りながら2箕粗15尸で判っている。候钳10奉に纡をぶつけた稍恶圭が萨を苞いている炊じ。はたして4奉に络阀怀に判れるのか、呛ましいところ。

丹积ちのよいトレッキングを弛しんだ。

办枚、络阀毛から730のピ〖クに惧がり邀の寞司を弛しんだ稿、いつもの眷疥まで。

饼牲7箕粗。

庞面でスノ〖シュ〖が蝉れた。极尸の颅の数が黎にダメになるかと蛔っていたら、こちらの数が黎だった。候钳、ストラップが昔步したので眶篱边も叫して艰り仑えたばかり。海搀は、筏を蜀み哈むプレ〖トが撬禄。これも沸钳昔步。この婶尸は蛤垂できるのだが、涟钳拇茫したストラップの高垂拉が痰いため、ストラップも驶せて蛤垂しなければならない。ショップでの斧姥もりは3它眶篱边。あと1它边叫せば糠墒が倾える。とりあえず海搀は斧流ることにした。

涟」から丹にはなっていたのだが、なかなか乖けずにいた。海搀カミさんのリクエストがあったので乖ってみることにした。ダムに魂る逞李辫いの集阀礁皖は蛔っていた笆惧に鄙えていた。もっと醋欢とした怀韦を鳞咙していたが、惟巧な踩」が息なる。罢嘲であった。

逞李ダムからも苹は倦雷へと鲁いているが、皿贾スペ〖スがあるかどうかわからなかったので、ダム辫いの弓眷に贾を贿めてそこから殊くことにした。ちょっと殊くと苹筛があり怀苹へと瞥かれる。倦援までの苹はよく腊洒され、ほぼ100パ〖セント岿の竣斡掠。你怀なのでしかたないが、もうちょっと花腾を荒しておいてもよかったのではと蛔う。办蠢かいたころ、揪烈倦があった怀暮に缅く。

怀倦雷だけあって、孟妨をよく雇えて陇ってある。塑摧雷はちょっとした骆孟になっていて、そこだけは岿がない。それどころか、惟巧なヤマザクラが傣塑も惟っていて迫泼の史跋丹があった。邀が斧えたのは紊い疙换だった。廖、逃尽、厨毛の吻俐も撮を橇かせる。きょうはあいにくの光妻りですっきりとしない肥咖だったが、もっと攻掘凤の泣にまた爽れたいと蛔った。泼にヤマザクラが洪くころには困润とも丸てみたい。

ダム玻贾贿め弹爬 判り1箕粗30尸 布り30尸

墨弹きて糠使を艰りに叫たときは井鲍が惯っていた。墨咯を咯べ姜わるころには汤るくなって丸て、崩粗に滥鄂も斧减けられる。欧丹は搀牲饭羹にあり、鲍はないだろうと蛔って叫かけた。

八擂婶皖の帽瓷ゲ〖トからさらに近楞してあったが、塑ゲ〖トまでの觉轮と贾を弥くスペ〖スが澄瘦されているかどうかわからなかったので、八擂婶皖から殊くことにした。鄂は崩が弓がったり、啦れ粗が叫たりと誊まぐるしく恃わる。近楞は井唆抖缄涟300メ〖トルくらいで贿まっている。宝缄斡苹の毛贿め供祸がなかなか姜わらなかったためだ。海泣は附眷に荒してあった脚怠などを疟殿して、丸秸また慌祸にかかるのだそうだ。おかげで、ラッセル痰しの殊乖がだいぶ苍げた。

ここからスノ〖シュ〖を旺いたが、このところの武え哈みが此かったので、楞は脚たい。だが、殊くにつれて滥鄂がだんだん庭廓になってくると、看も汾くなる。办蠢かいたころ、ゾロメキを册ぎてカ〖ブを妒がった唬逼ポイントに毗缅。唬逼滦据としての邀のコンディションは拷し尸のない攻掘凤だった。箕粗掠もちょうど哇が饭き幌めたころで、ちょうどよかった。この箕袋は觅叫の数がよい眷圭もある。笳汤の箕粗掠と秒册ぎのどちらかだろう。

ひとしきり继靠をとってから哇の碰たるところまで布って、秒咯とした。

八擂帽瓷ゲ〖トからポイントまで2箕粗 耽りも2箕粗

扫の觉轮はよくない、却ける炊じと蜗が掐らない觉轮が盖年したまま

涟搀、炮烈怀へ乖ったとき、刘恶で盖めても扫の划が布の数へずれるのを澄千した。盖く涅めても票じで、きつさが笼すだけだった。そこで海搀は、テ〖ピングで划を惧の数に苞っ磨るようにしてみた。扫搀りの涅め烧けはないので、瘤ることには岂があるが、ゆっくり殊くには刘恶で盖年するより弛だ。

ゲ〖トからの苹面、链く楞がない。岂なく面怀判怀庚に毗缅。箕粗も玲いので、活しに判ってみることにした。楞が叫てくるのは暮惧吻俐に惧がってから。怀暮烧夺ではくるぶしまでの考さ。扫の此みはぬぐえないが、これくらいの判乖汗なら、ごまかしごまかしなんとかなりそうだ。扫掣裹と扫簇泪の办挛炊さえ提れば告の机である。

面怀判怀庚から怀暮まで1箕粗20尸 ゲ〖トから饼牲7箕粗∈たっぷり继靠を唬った∷

肝俱した扫と票じ颅の纡をぶってから1ケ奉染。卡壳では抠掠に络きな禄烬があるとは蛔えないとの壳惟てだが、般下炊が却けない。扫掣裹が笺闯布の数に败瓢した炊承で、木惟しようとすると、砷操を炊じる。痰妄して扫を凯ばそうとしている炊じ。坎っ啪がっての妒げ凯ばしには啼玛はない。超檬の惧り布りは扫が却ける炊じで、それを痰妄やり瘦积しようとすると辱れと乃みが扫の惧婶を面看に叫てくる。そんな旧觉がっ盖年してしまった炊がある。2钳染涟に裹擂してからの搀牲册镍には炊じなかった稍恶圭。达剂弄に佰撅がないのであれば、1ケ奉染もすれば、络车の缠叉は迹ってしまうであろう。それが、稍恶圭が盖年してしまった炊があるのだから、途纷、考癸に蛔ってしまう。

となれば、いつまで略っても紊くなる斧哈みはなく、いかにこの旧觉をキ〖プしながら判る数恕を澄惟していくしかない。もしかしたら、怀乖を脚ねていくうちに恃步がみられるかもしれない。との蛔いで浩びリハビリ怀乖倡幌。扫掣裹を充ったときに蝗っていた奥年炊のある刘恶でがちがちに扫を盖めて判ることにした。

底しぶりの炮烈怀はしっかりと财苹が烧いていた。判り幌めの缔判にはロ〖プが肋弥しあり、誊磅のマ〖キングも妥疥に斧减けられる。僻み稿はどこまで鲁くのかと蛔っていたら、どんどん惧の数まで鲁いている。财苹には皖ち驼が委りとても殊きやすい。扫の拇灰はというと、却けはあるが、刘恶のおかげでなんとか乖ける炊じ。

艰烧き烧夺は链く楞がない。1000烧夺から楞が烧き幌め、涟泣のものと蛔われるトレ〖スも附れる。この孩から、扫掣裹と扫の办挛炊にぶれを炊じ幌める。刘恶をきつく涅め木して浩スタ〖ト。却け炊は下らぐが、涅め烧け炊が动く墓く积たない炊じ。1100、呵稿の缔判缄涟でくるぶしまでの楞となり、扫の砷么も脚くなってきたので乖瓢を虑ち磊った。

痰妄をし病しての判乖だったが、スタ〖ト孟爬に惟った缄ごたえはあった。2钳染かけて界拇に牲宠できたと蛔っていた甜黎の祸肝だっただけに、ショックは络きいが、附悸を木浑してやっていくしかない。

艰烧き弹爬 1100まで1箕粗染 布り1箕粗

10奉19泣、怀から布りてきてから箕粗があったので、继靠を唬ろうと蛔って、蚕付に惯りた。よい唬逼ポイントを玫して殊いていたら、スパッツの沙が赶れ晦に苞っかかって、バランスを束し涟のめりに泡れ、纡を翠逞に动虑した。カメラの烧いた话涤を竖えたままだったので、脚看が稍奥年になったのだ。尉缄が极统なら、缄でかばうことも、泡れないように士拐を瘦つこともできたろうに。

そのときは、纡の虑诵だけで、扫をぶつけないでよかった、と蛔っていた。乃みは虑诵した纡だけで、戮にはなんの佰撅もなかった。しかし、1降粗して纡の乃みが嚼らで丸た孩から、扫に仆っ磨りを炊じるようになり、そのうち、扫の嘲娄の磨りと乃ただるさが叫てきて、しまいにはヤメル乃みに恃わっていった。

サポ〖タ〖をして殊いても扫の却け炊と嘲娄の磨りと乃みは豺久しない。それどころか、办泣姜って、サポ〖タ〖を嘲すと、脚みと乃だるさが笼してくる。

ということで、この泣も1900の络翠まで惧がりたかったのだが、1600まで乃みをこらえて殊くのがやっとだった。そして、惯りてきてから、乃みで塔颅に殊くことすらままならなかった。

その稿も扫の乃みと却け、嘲娄の磨りと乃みは豺久せず、むしろ碍步していく炊さえあった。たまらず板徽の壳们を赌ぐことに。壳惟ては、牟纡抠掠の禄烬ではないかとのこと、纡をぶった稿、囤トレをのやりすぎで砷么がかかり、标旧を弹こしてしまっていたらしい。扫の划を充ってから、2钳染かけて界拇に搀牲してきたが、この办街で慷り叫しに提ってしまった。

黎だって斧屁した谷驼が斧たくて怀に羹かった。

あいにくの妻り鄂。鄂丹も季っていて、怀の禾も皖ち缅て斧える。だが、それはそれで、しっとりとした史跋丹があり、わびさびの慎攫が弛しめた。1900烧夺の驼っぱはすでに欢っていて、胚をまつばかり。1600烧夺がちょうど斧ごろだった。各のない谷驼をうまく山附できれば、糠董孟が斧いだされるのではないかと蛔った。

判怀庚弹爬¨1900络翠木布木布まで 2箕粗30尸

谷驼を澄かめに怀に羹かった。

谗啦のもと、いつもの眷疥で泣の叫涟の蓝」しい谎を1箕粗ばかり唬っていたのがいけなかった。光刨を光刨を惧げるにつれて、崩の囤が笼えてきた。これはいい炊じかなと蛔っていたのがまさしくぬか搭びだった。誊弄孟1900烧夺に缅いたときがその暮爬であった。そこに蒂菲してた判怀荚と厦を蛤わしながらザックからカメラを叫していると、みるみるうちに怀」はガスに蜀まれていった。井办箕粗ばかし略ってはみたものの、办羹に啦惧がる丹芹がない。もう办刨丸ることを痘に淡して布怀することにした。ナメコは毋钳より10泣から2降粗くらい觅いようだ。

判怀庚弹爬¨1900络翠木布まで 2箕粗40尸

邀を斧に乖った。惟怀必に缅いたのが7箕册ぎ。すでに墓钾の误。技撇に缅いたのが10箕45尸ごろ。それでも邀を寞められたので塔颅、塔颅。底しぶりの技撇は斌い牢の怀を蛔い叫させてくれた。

海钳の谷驼はハズレ。技撇から欧堕、田滤ヶ付にかけての咖烧く腾」は驼っぱが赶れている。たぶん、8奉の光补と井鲍のせいだと蛔う。斌誊には咖烧いているように斧えるが、链挛弄にくすんでいる。

黎泣玫し碰てたウメバチソウ。ならば、光刨が票じくらいであれば戮でも洪いているのではと、怀办つ持てた毛に乖ってみた。

誊碰ては筛光1000メ〖トルくらいの垮眷がある眷疥。斧碰をつけてその收を殊いてみたら、部やら球っぽい仓が琉孟の面で凡栏しているのが誊に掐った。もしやと蛔って、夺くに大ってみてびっくり、そこは办烫ウメバチソウのお仓泉だった。それもかなり弓い认跋。これは睹爻としか咐いようがない。

けっして垮眷があってぬかるんでいるわけではないのだが、编份脱に蝗う拳撵汾佬くらいの络きさの悛翠が孪姥した惧に螺が栏えていて、そこにウメバチソウが捐っかっているような炊じ。驴尸毛囤であるため、しみ哈む垮がなくとも撅にある镍刨の季刨が螺を栏えさせているのだと蛔う。慑驼炮の霖がほとんどないため、戮の花琉が栏えない茨董にある。だから、慎に蜕られている球いウメバチソウはひときわ誊だつ。

たぶん、戮の毛でも筛光1000×1500の粗であれば、8奉布杰ごろから9奉にかけて舍奶に斧られるのかもしれない。客があまり掐っていなければの厦。

蚊しげで、蓝量な仓は、斧ていて税きることがない。光怀に乖かなくても夺くで斧られる猜い仓だと蛔う。

黎泣斧かけたウメバチソウの竣栏を澄かめに乖った。そしたら、あった、あった、あっちにもこっちにも。黎泣办臭しか斧つけられなかったのはちょうど洪き幌めだったからなのだろう。蚂眷のしぶきが惯りかかるそちこちに洪いていた。海钳はいろんな券斧があった钳。介めて斧る怀填琉をに傣刨も看を迢らせた。

30钳涟ならこんな慎にして怀と儡していなかった。ひたすら仆っ哈んでいただけ、誊に继るわけないわな。

碗翠へと羹かう苹は络きく恃わった。その牢、井岭萨含、糜ノ毛を誊回した孩はほとんど球请李辫いのかすかな僻み稿を茅り、觉斗によって光船、畔灸、へつり、などほぼ垮俐奶しで碗翠烧夺まで乖った。それがけっこう弛しかったりもした。井岭萨含の乘看婶はこの册镍にあると咐わしめたほどの苹界であった。それが海やほとんどの荚が呵介から光船苹を蝗って碗翠に羹かうようになった。海搀、その光船苹の屯灰を澄かめに乖くことにした。

。

苹面はほとんど哇が碰たらず、墨溪がパンツを迁らす。拦财ならかえって丹积ちの紊い迁れ恶圭。苹はうまく烧けられていて、なんなくゴルジュ赖烫夺くで办枚蚕付に惯りるがすぐにまた焊へと苹は渴み、办萨含亩えて碗翠の蚕付に惯り惟つ。畔灸して井岭捐臂へのル〖トを玫してみたかったが、垮の廓いが枫しく、ジャンプして酬るのもいやなので、贿めることにした。

蚕付辫いにちょっと殊くと、きれいな某が驼っぱの微で暴を弓げて蒂んでいた。络きな暴にはステンドグラスのような憋艰りがあり、嫡各に譬き奶って当いていた。そういえば苹面この某が攻むフジバカマに击た仓がたくさんあった。そして、颅傅を斧ると、どこかで斧たことのあるウメのような井さな球い仓が誊に伪まった。驼っぱの妨觉から驴尸ウメバチソウ。となれば戮にも洪いているかと、件收を玫したか、洪いていてのはその办臭だけだった。夺いうちに、また澄かめに丸なければいけないだろう。

艰垮庚弹爬 1170まで2箕粗 耽り1箕粗30尸